11月7日(火)第11回初任者研修がありました。今回はオンラインで、75名が参加しました。

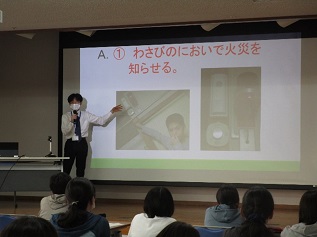

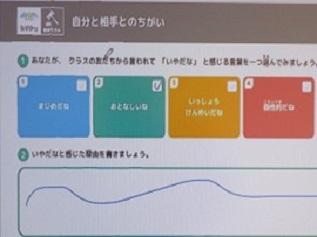

前半は、LINEみらい財団の方より「GIGAスクール時代における『明日から実践できる活用型情報モラル教育』~GIGAワークブックたかまつを用いた教材体験!」と題して、講話・演習がありました。実際に教材体験をすることで、人によって感じ方や考え方が様々であることに気付くとともに、そのことを通じて、相手や状況に応じて考え、想像する子どもを育てていけるということを学びました。

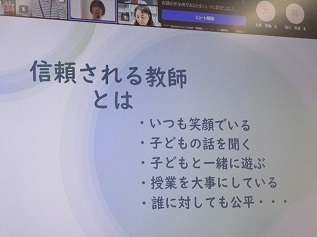

後半は、市総合教育センター指導主事より「高松市の不登校の現状と支援」と題して講話がありました。「不登校Q&A」や文部科学省の「COCOLOプラン」なども紹介しながら、不登校の原因やその未然防止についての基本的対応、また、不登校支援のための多様な学びの場の紹介や「チーム学校」で対応する大切さなどについて話がありました。

今日の研修を生かし、子どもの気持ちがしっかり受け止められる教員になることを期待します。

2024年6月 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 カテゴリー

-

最近の投稿

アーカイブ

- 2024年5月 (7)

- 2024年2月 (6)

- 2024年1月 (6)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (6)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (11)

- 2023年7月 (3)

- 2023年6月 (4)

- 2023年5月 (6)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (5)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (5)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (7)

- 2022年8月 (7)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (7)

- 2022年5月 (4)

- 2022年2月 (5)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (5)

- 2021年10月 (1)

- 2021年8月 (11)

- 2021年7月 (3)

- 2021年6月 (4)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (3)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (5)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (4)

- 2020年8月 (5)

- 2020年6月 (1)

- 2020年5月 (3)

- 2020年3月 (1)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (4)

- 2019年12月 (1)

- 2019年11月 (5)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (3)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (7)

- 2019年5月 (5)

- 2019年4月 (2)

- 2019年2月 (5)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (7)

- 2018年10月 (5)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (5)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (6)

- 2018年5月 (2)

- 2018年3月 (1)