4月26日(金)

麦ごはん かえりのごまがらめ 牛乳 八宝菜 中華サラダ

給食の放送より

「今、みなさんの机の上は片付けられていますか? 配ぜん台の周囲は、きれいに整っていますか? 机の上や配ぜん台を整理整とんし、食器や食缶がさっと置けるようにすることで、手早くもりつけたり、配ぜんしたりすることができます。また、当番でない人は、静かに座って待ち、当番の人に協力するようにしましょう。 食事にふさわしい、清潔な教室で楽しく給食をいただきましょう。」

4月26日(金)

麦ごはん かえりのごまがらめ 牛乳 八宝菜 中華サラダ

給食の放送より

「今、みなさんの机の上は片付けられていますか? 配ぜん台の周囲は、きれいに整っていますか? 机の上や配ぜん台を整理整とんし、食器や食缶がさっと置けるようにすることで、手早くもりつけたり、配ぜんしたりすることができます。また、当番でない人は、静かに座って待ち、当番の人に協力するようにしましょう。 食事にふさわしい、清潔な教室で楽しく給食をいただきましょう。」

4月25日(木)

たけのこごはん 牛乳 きんぴら すいとん汁

いちごのマフィン

給食の放送より

「今日の主食は、たけのこごはんですね。みなさんが食べているたけのこは、根・茎・葉・実のうち、どの部分でしょうか? 実は、茎の部分を食べているのです。たけのこは、土から出たばかりの茎の部分で、春が旬の食べ物です。たけのこは、成長が速く、すぐに竹となってしまうため、生のたけのこを楽しむことができるのは限られた期間です。今日のたけのこは、香川県でとれた地場産物のたけのこです。今、一番おいしいたけのこごはんを、味わって食べましょう。」

4月24日(水)

カレーライス 牛乳 海そうサラダ

給食の放送より

「 最近では1人で食事をする「孤食」の人が増えているといわれていますが、みなさんは、いかがですか? 反対に、誰かと食事をすることを「共食」といいます。食事の目的は、体に必要な栄養素をとるだけではありません。家族や友だちと一緒に食べることで楽しい時間をすごし、心をなごませることでもあります。なごやかな雰囲気の中で食事をすると、消化吸収がよくなり、食欲も出ます。給食は多くの人と一緒に食べる共食の時間です。みんなが気持ちよく過ごすためには、正しい姿勢で、口をとじてかんで食べるなど、一緒に食事をしている人が嫌な気持ちにならないように気をつけることも大切です。思いやりの気持ちを大切にして、楽しい共食の時間にしましょう。」

4月23日(火)

コッペパン 牛乳 カラフルサラダ 春大根のポトフ チーズ

給食の放送より

「 インドが原産のこしょうは、ピリッとした辛さが特徴で、スパイスの王様といわれています。乾燥した粒こしょうや、粉こしょうを見たことがある人が多いかと思いますが、生のこしょうを見たことがある人は少ないのではないでしょうか。こしょうは、のびたツルにブドウのような房の実がつきます。それの実を乾燥させたものが粒こしょうです。 今日は、春大根のポトフとカラフルサラダに使っています。ピリッとした辛さを感じますか? よく味わいながらいただきましょう。また、毎月家庭へ配っている、学校給食献立表の右下のQRコードを読み取ると、給食のレシピにアクセスできます。今月は、今日の給食に登場している「春大根のポトフ」です。家庭でもぜひ作ってみてください。」

4月22日(月)

麦ごはん 牛乳 ホイコーロー ビーフンサラダ

給食の放送より

「 給食当番の人は、給食の準備の前に体の調子が悪くないか、きれいなエプロンやぼうし、マスクをつけているか、手は石けんできれいに洗えたかどうかをチェックしていますね。1つでもできていない人は、当番を代わってもらいましょう。

教室まで運んだ食缶や食器かごは、アルコール消毒した配膳台の上に置いて配膳しましょう。床には、目に見えないばい菌がたくさんいます。食缶のふたや食器かごも、床には直接置かず、台の上に置くようにしましょう。 一人一人が衛生に気を付けて給食の準備をして、気持ちよく食事をしましょう。」

4月19日(金)

赤飯 牛乳 とり肉のからあげ ゆで野菜 すまし汁 わさんぼん

給食の放送より

「今月はかわいい1年生が入学してきましたね。そして、2年生以上のみなさんは、1つずつ学年が上がりましたね。そこで、今日は、入学・進級のお祝いとして赤飯の献立にしました。日本では、昔から祝い事があると赤飯を炊いて食べていました。これは、昔の貴族たちが、赤い米を神様に供えていたことからできた風習だといわれています。それが、いつの間にか小豆を使って米を赤くし、赤米に似せて大切に食べるようになったそうです。このように、ふだんとは違う祭りや祝い事がある日を「ハレの日」といい、この日にはごちそうを食べる習慣があります。今日は、赤飯を食べながら入学や進級のお祝いをしましょう。」

4月18日(木)

麦ごはん 牛乳 マーボー豆腐 チンゲンサイのサラダ

給食の放送より

「 みなさんは、「チンゲンサイを買ってきて」といわれて、小松菜やほうれん草と間違えずに買うことができますか? 実は、見た目を比べてみると、よくわかる違いがあります。それは、茎の太さです。チンゲンサイの茎は、太くて丸みがあるのが特徴です。 今日は、サラダに入れました。カロテンやカルシウム、鉄分などの栄養素をたくさん含んでいるので、残さずいただきましょう。」

4月17日(水)

小型コッペパン 牛乳 ソース焼きスパゲティ ひじきと大豆のサラダ ミニトマト

給食の放送より

「パンは、小麦粉を原料として作っています。給食のパン屋さんは、小麦粉、水、ショートニング、脱脂粉乳を混ぜてこね、夜中から発酵させてふくらませ、パンの生地を作ります。それをパンの形にし、もう一度発酵させた後、当日の朝4時ごろから焼いてくれています。給食のパンは、お店で売っているパンに比べると、砂糖や油、塩を少なくして焼いているので、ややかためですが、しっかりよくかんで食べると、パン本来の味が楽しめます。また、食品添加物は入れていないため、日持ちがしませんが、体にはとても良いパンです。いつも私たちの体のことを考えてパンを焼いてくれているパン屋さんに感謝していただきましょう。」

4月16日(火)

麦ごはん 牛乳 さごしのからあげ たけのことふきの土佐煮 春大根のみそ汁

給食の放送より

「 今日は地元の食を見直す「ふるさとの食再発見の日」です。ふるさとの食再発見の日には、地域でとれる食材や、季節の郷土料理を取り入れた給食が登場します。献立表に書いてある「讃太くんマーク」が目印なので、毎月探してみてください。 今日はみそ汁の中にたくさん入っている「春大根」が香川県でとれた食材です。大根は、一般的に冬の寒い時期が旬と言われていますが、実は1年中収穫できる野菜です。春に収穫される大根を特に春大根といい、冬の大根と比べると甘みより辛みが強く、水分が多いのが特徴です。今日はみそ汁に入れて甘みが出るように調理しました。よく味わっていただきましょう。」

4月15日(月)

ガーリックピラフ 牛乳 キャロットサラダ マカロニサラダ 豆乳プリン

給食の放送より

「今日の「キャロットサラダ」のドレッシングの油は「オリーブオイル」を使っています。オリーブオイルは、オリーブの実からしぼった油のことです。今日のようにドレッシングに使うことで、オリーブの風味が、サラダの味を引き立ててくれます。また、炒め油に使ったり、パンにつけて食べたりするのもおすすめです。オリーブオイルは他の油と同じく、体のエネルギーのもとになる栄養素を含んでいて、少しの量でも多くのエネルギーを出すことができます。体を温める働きもあり、私たちにとって、大切な栄養のひとつです。さらにオリーブオイルには心臓病や脳の病気などの生活習慣病を予防する効果もあります。 オリーブの風味を感じながらキャロットサラダをおいしくいただきましょう。」

4月12日(金)

さけわかめごはん 牛乳 コーヒー牛乳のもと さばの幽庵焼き

春野菜の塩こんぶあえ 新たまねぎのみそ汁

給食の放送より

「今日の給食は、国分寺町でとれる食材を使った「ふるさと給食」の日です。国分寺町では、地域でとれた食べ物を使ったふるさと給食を行っています。今日の給食では、国分寺町でとれた、春キャベツ、アスパラガス・新たまねぎ、しいたけを使っています。そして、「まごはやさしい」献立にしました。「ま」豆類・「ご」ごま・「わ」わかめなどの海そう類・「や」野菜・「さ」魚・「し」しいたけ・「い」いも類。「まごはやさしい」は、健康な食生活をおくるために必要な食べ物の合い言葉です。今日の給食の中に「まごはやさしい」たべものが何個入っているか、さがしてみてください。毎日の食事でも、食べられるといいですね。また、今日のさばは、しょうゆやみりん、ゆずで作った、たれに漬けて焼いたゆうあん焼きにしました。地域の農家の人たちをはじめ、いろいろな人の支えがあって作られた給食です。味わっていただきましょう。」

4月10日(水)

麦ごはん ふりかけ 牛乳 さけのたつたあげ いそ香あえ とん汁

給食の放送より

「今日の給食は、主食・主菜・副菜・汁物がそろった和食の組み合わせです。和食は、日本の伝統的な食文化で、ごはんを中心に、地元でとれた海の幸、山の幸をたくさん使った料理を上手に組み合わせた食事です。そのため栄養のバランスがとれ、和食は世界中から食事の手本とされるほど優れた食事と言われています。 今日の給食は、主食の「麦ごはん」に主菜の「さけのたつたあげ」、副菜の「いそかあえ」、汁物の「豚汁」で、このような組み合わせは、汁に2つのおかずという意味で、一汁ニ菜といいます。栄養のバランスが整っている献立なので、残さずいただきましょう。」

4年生は、学校で育てているホタルの幼虫を中庭のホタルハウスに放流しました。大きく育った幼虫を水槽から紙コップに丁寧に移し、ホタルハウスの水路に優しく放流しました。冷たい風がふく寒い日でしたが、ホタルが成虫になって飛び立つ姿を夢見て、1匹ずつ心を込めて放流していました。

3月19日(火)

わかめごはん 牛乳 ぶた肉とごぼうの煮もの 白玉汁

給食の放送より

「今日のぶた肉とごぼうの煮物に入っているこんにゃくは、里いもと同じ仲間の「こんにゃくいも」と言われるいもから作られています。生いもから作る場合は、まず、いもをゆでて皮をむき、よくすりつぶします。そして火にかけねばりが出たら6年生の理科で学習する石灰水という液を加えてこね、形をつくり、ゆでて固めます。いもで作るこんにゃくは熱や力のもとになる黄色のグループの食品です。こんにゃくは、ほとんどが水分でできていますが、食物繊維をたくさん含み、私たちの体の中で大切な働きをします。それは、おなかの中を通る間にいらないものを体の外へ出してくれるという働きです。そのため、生活習慣病の予防にも役立ちます。プニプニした歯触りがおもしろく、健康にも良いこんにゃくを残さずいただきましょう。」

3月18日(月)

麦ごはん 牛乳 焼きどうふのみそそぼろ煮 ちりめんあえ チーズタルト

給食の放送より

「みなさん、食品ロスという言葉を知っていますか? 食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられている食べ物のことを言います。食品ロスを減らすために、私たちが今から簡単にできることがあります。それは、残さずに食べるということです。作ってくれた人に感謝の気持ちを込めて、好ききらいしないで食べるようにしましょう。また、好きなものだからといって、おかわりをしたものの、最後は食べられずに残してしまうことがないように、自分の食べられる量をきちんと知っておくことも大切です。世界には、食べ物がなくて、おなかをすかせている人がたくさんいます。私たちは食べ物を当たり前のように食べることができていますが、それはとてもありがたいことなのです。みなさんのクラスの食缶は、野菜などが残らず、きれいになっていますか? では、みなさんの食器はどうですか? 一人一人が、残さない努力をしましょう。」

3月11日(月)

コッペパン 黒豆きなこクリーム 牛乳 チリコンカーン フレンチサラダ さぬきひめ

給食の放送より

「みなさんは、いちごが好きですか?いちごは、香川県では、今から100年くらい前に高松市の栗林で作られ始めました。いろいろな栽培の方法が研究され、現在では、香川県のいちごは、ほとんどが地面から離して果実をぶら下げて作っています。ですから、日光がまんべんなく当たり、色、大きさ、甘さ、形に優れたものができています。 いちごには、風邪の予防に役に立つビタミンCをはじめとして、おなかの調子を整える食物繊維など、健康効果が期待できるたくさんの栄養素が含まれています。 今日は、みなさんのためにJA香川の方が、選りすぐりのいちごを届けてくださいました。「さぬきひめ」という香川県のオリジナル品種です。よく、味わっていただきましょう。」

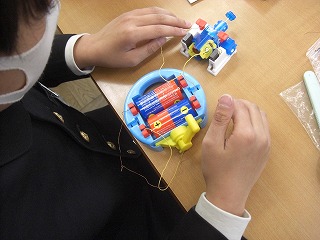

5年生の理科では、電磁石を使ってモーターを作っています。作り方を書いた説明書を見ながら、どのようにつなげばうまく電流が流れ、回転するようになるのか考えながら作っていました。不安な時は、先生や友だちに聞きながら作っていました。よく回転するモーターが完成するといいですね。

3月8日(金)

カレーうどん 牛乳 アーモンドあえ 野菜マフィン

給食の放送より

「キャベツは日本の各地で作られ、お店でも1年中買うことができます。それは、種類によって収穫できる時期が違うからです。4月から6月にとれる春キャベツ、7月から10月にとれる夏キャベツ、11月~3月にとれる冬キャベツがあります。 この時期に食べられている冬キャベツは、葉が固く巻き付き、しっかりして甘みが強く、おなかの中をそうじする食物繊維や、かぜを予防するビタミンCが多く含まれています。今日は、アーモンドあえの中にキャベツが入っています。残さずにいただきましょう。」

3月7日(木)

仙台麩のたまごとじどんぶり 牛乳 讃岐さーもんのからあげ 茎わかめのあえもの

給食の放送より

「 2011年3月11日は、日本で大変な災害が起こった日ですが、みなさんは聞いたことがありますか? それは「東日本大震災」です。今日はその大震災を忘れることなく、東北地方のことを私たちの心に留めておくためにも、東北の特産物である油麩やわかめ、サーモンを献立に取り入れました。13年前の震災の時、魚を育てるいけすが津波で流され魚を大きく育てるための場所がなくなってしまいました。その時、高い養殖技術を持つ香川県の関係者が、稚魚をひきとり育てることになりました。そうて、誕生したのが「讃岐さーもん」です。今日の讃岐さーもんをじっくり味わってください。また、毎月家庭へ配っている、学校給食献立表の右下のQRコードを読み取ると、給食のレシピにアクセスできます。今月は、今日の給食に登場している「仙台麩の卵とじどんぶり」です。家庭でもぜひ作ってみてください。」

カラ★ダンクラブが発表会を行いました。とてもノリのいい曲に合わせていろいろなダンスを披露しました。クラブ活動の時間に1年間練習してきた成果を見せていました。最後は、見に来た子どもたちや先生方もいっしょに踊っていました。とても楽しい時間となりました。カラ★ダンクラブのみなさん、ありがとうございました。