学習の様子を紹介します。

低、中、高学年で合同で運動会の表現運動をします。写真は3、4年生がまず教室で練習をしているところです。

各クラスで学級のめあてを決めて、学級旗を作ります。写真は、5年赤組での話し合いの様子です。

「未来へ飛べ」「助け合う5赤」「一心同体」「常に希望をもてる5年赤組」などの意見が出されていました。

6年生算数では「点対称」の学習をしていました。「①点を打つ②マスを数える④直線を引く」の手順で取り組んでいました。

学習の様子を紹介します。

低、中、高学年で合同で運動会の表現運動をします。写真は3、4年生がまず教室で練習をしているところです。

各クラスで学級のめあてを決めて、学級旗を作ります。写真は、5年赤組での話し合いの様子です。

「未来へ飛べ」「助け合う5赤」「一心同体」「常に希望をもてる5年赤組」などの意見が出されていました。

6年生算数では「点対称」の学習をしていました。「①点を打つ②マスを数える④直線を引く」の手順で取り組んでいました。

一人1台端末(タブレット)を学習に役立てています。そのためには、タブレットの操作に慣れないといけません。今日は、6年生が1年生に「①はいりかた(ろぐいん) ②しゃしんのとりかた」について教えました。

6年生は「1年生は、意外とすんなりできてすごいと思いました。」「わかりやすく説明するのが難しいと思ったけれど、言ったことを何回もやってわかってくれたのでうれしかったです。」という感想を述べていました。

1年生は「楽しいです。できてうれしいです。」と言っていました。

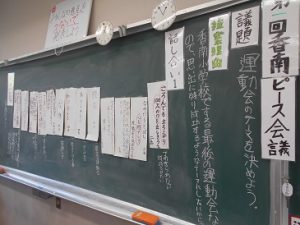

令和6年度 第1回香南ピース会議の議題は「運動会のテーマを決めよう」です。

提案理由には、「今の校舎で行う最後の運動会なので、思い出に残るテーマにしたいから」とあります。

あらかじめ各学級で考えていたテーマを持ち寄ったところから話し合いが始まりました。

「『一致団結』がいいと思います。理由は、みんなの心が一つになったらいいと思ったからです。」

「『香南だましい』がいいと思います。理由は、この校舎で最後の運動会だし、みんなが熱くなれたらいいと思うからです。」

どんどん意見が出されましたが、提案理由にあったように、この校舎で最後ということを意識した意見が多かったです。また、盛り上げたいという意見も多数出ていました。節目の年になる運動会をみんなの心に残るものにしていきたいです。

5年生になると外国語と家庭科が始まります。

4年生までは「外国語活動」でしたが5年生からは「外国語」となります。学習時間も週2時間に増えます。今回は、「自己紹介の仕方を知ろう」というめあてでした。楽しい曲に合わせて英語での自己紹介の仕方を学んでいました。

家庭科です。最初は、なぜ家庭科の学習をするのかというガイダンスから始まりました。「家庭科を学習して家族の一員としてできることを増やしていくこと」がねらいとなっています。

授業参観、学級懇談会、PTA総会、引き取り訓練に御参加いただきありがとうございました。それぞれの様子を紹介します。

6赤「線対象な図形をつくろう」

6白「自分の思いや考えが伝わるように工夫して朗読しよう」

5赤「音読発表会をしよう」

5白「友だちの音読のいいところを見つけよう」

4赤「折れ線グラフをよみとろう」

4白「位や数字に目をつけて大きな数のしくみについて調べよう」

3赤「香南町の地図を見て気づいたことを話し合おう」

3白「香南町にどんなものがあるか調べよう」

2赤2白「運動会のダンスを考えよう」

1赤1白「あいうえおのうた」「はっきりおおきなこえでよもう」

みどり1「数字カードでゲームをしよう」

みどり2「人物の心情を音読で伝えよう」

にじ1「よろしくね」しょうかいしよう

にじ2「1憶をこえる数について考えよう」

そら「線対象と点対称を使って折り紙でもようをつくろう」

学級懇談会の様子

学級懇談会の様子

PTA総会の様子

避難訓練、引き取り訓練の様子

全国学力・学習状況調査は、全国的に児童生徒の学力を把握する調査です。小学校では、6年生が対象です。

問題が配られると、真剣に取り組んでいました。

「文章で答える書く問題が難しかったけれど、頑張って答えました。」と感想を述べていました。

本校の校歌の歌詞にも出てくる「中山城山先生」の命日(4月23日)に合わせて「城山まつり」が香南歴史民俗郷土館で開催されています。(4月13日(土)~5月19日(日)

ここでは、今の6年生が5年生の3学期に作成した絵や習字が展示されています。ぜひ足を運んでみてください。

1年生の給食が始まりました。メニューは「小型コッペパン、ソース焼きスパゲティ、ひじきと大豆のサラダ、ミニトマト、牛乳」でした。

今日は、6年生が手伝ってくれました。手際よく準備をする6年生がとても頼もしく感じられました。

「野菜はきらいだけれど、全部食べられるよ。」「おいしい。」と言いながら初めての給食を味わって食べました。

毎年、JA婦人部の方が1年生に雑巾を作ってくださっています。1枚1枚手作りているそうです。婦人部の方が「雑巾を使って、教室をぴかぴかにしてください。」というと、1年生は「がんばります。」と答えていました。1年生は、ちょうど明日から掃除が始まります。

高松市の交通指導員の方に来ていただいて「交通安全教室」を行いました。

1年生は、道路の歩き方についてです。歩道や路側帯があるところ、ないところなどその時その時に自分で判断しないといけません。写真を見ながらみんなで確認をしました。危険を見つけるビデオを視聴した後、体育館に設置されたコースを実際に歩きました。

横断歩道は、手をあげて「右見て左見てもう一度右見て」車が来ていないか確認をしてから渡っていました。さらに、道の真ん中まで来たら左から車が来ていないかを見ることも大事だと教わりました。また、雨の日は、かさで周りがよく見えないので、まっすぐ持つようアドバイスがありました。

4年生は、「交通ルールを守って安全に自転車に乗ろう」というめあてで始まりました。ポイントは、

①自転車は車道を通る。 ②車道の左側を通る。 ③歩道は歩行者優先で、車道よりをゆっくり走る。 ④安全ルールを守る。 ⑤ヘルメットを必ずかぶる。の5点です。

実際にコースを自転車で走った感想を聞きました。

「壁のところは、右左を見るのに少し前にいかないと見えないことがわかりました。これからよく見たいです。」「停まっているときにブレーキをかけることやペダル踏み出せるように上げておくことを今までしていなかったけど、安全のためにすることがわかりました。」

交通安全に気をつけて、交通事故ゼロを続けていきたいです。